一覧

1.泌尿器がんに対するセカンドオピニオン

セカンドオピニオンは、病気に関して主治医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞くことです。特に当院では泌尿器がんに対してのセカンドオピニオンに対応しています。

泌尿器がんと診断された後、これからの経過、治療に関して相談したい希望があるときに受診していただきます。

泌尿器がんは主に、腎がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、精巣がん、副腎がんがあります。それぞれのがんが発生した臓器の違いにて、治療法も大きく変わってきます。

発見時点での評価、以後の治療方針を十分に吟味することは重要です。病気を過剰に恐れたり、過剰に甘く判断すると適切な治療ができません。

大学病院及び、愛知県がんセンターの長年のがん治療の経験をいかし、泌尿器がんと診断された方へ、よき道案内をお示しできればと思っています。じっくり時間をかけてお話しないといけないことが多いので、セカンドオピニオンでの受診をお勧めします。午前午後診察の合間で行いますので、セカンドオピニオンは必ずお電話にて連絡をいただいてからお越しください。(自由診療:30分1万円、その後30分毎に5千円)

紹介状、今までの検査資料、画像をご持参いただければ詳細に相談させていただきます。主治医にセカンドオピニオンについて申し上げにくい場合、紹介状や資料なしでも相談させていたくことも可能です。

2.泌尿器がん

腎臓は、みぞおちの高さの背中側に背骨をはさんで左右一対ある臓器で、ソラマメのような形をした長さ10cm、幅5cm、厚さ3cm程度の大きさがあります。主な働きは、血液をろ過して尿を作り、体の水分量の調節や不要な物質の排泄をすることです。他に、血圧のコントロールや赤血球を作ることに関するホルモンの産生なども行っています。

腎臓には、液体のたまった腫瘤(嚢胞状腫瘤)と細胞の詰まった腫瘤(充実性腫瘤)が発生します。腎臓の嚢胞状腫瘤は超音波(エコー)検査でよく発見され、腎臓では最も多くみられる腫瘤ですが、その大部分は腎嚢胞と呼ばれる良性の腫瘤で、特殊な例を除けばがんとは特に関係ありません。腎臓の充実性腫瘤には、腎細胞がんや小児に発生するウイルムス腫瘍、稀にみられる腎肉腫などの悪性腫瘍と、腎血管筋脂肪腫、オンコサイトーマなどの良性腫瘍があります。腎臓の充実性腫瘤の中で最も多くみられるのが腎細胞がん(いわゆる腎がん)で、以下では、この腎がんについて詳しく述べます。

腎がんは、全国がん登録 最新値(2017年)では、男性で10万辺り13名、女性で4.8名と報告されています。がんの中では非常にゆっくりと大きくなるタイプが多いのですが、急速な悪化を示すタイプもみられます。静脈の中に腫瘍が広がる(腫瘍塞栓)傾向があり、他の臓器への転移を生じ易いがんです。転移は肺、骨、肝臓、脳、リンパ節に多くみられます。化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療が効きにくいのも特徴の1つです。

以前は、目に見える血尿や側腹部の腫れ、側腹部の痛みなどの局所の症状や、原因のはっきりしない発熱、体重減少などの全身症状を契機として発見されることが多くみられました。しかし最近は、超音波検査やCT検査などが普及したことにより、健康診断や他の病気で検査を受けた際に偶然発見される、症状のない小さな(例えば直径3cm以下の)腎がんが増加しています。

腎がんに対する検査について

超音波(エコー)検査:放射線被爆がなく簡単に受けられ、腎腫瘍の発見には有用な検査です。がんかどうかの質的診断には困難な場合もありますが、腎嚢胞や腎血管筋脂肪腫などの良性疾患の鑑別には有効です。

CT検査

腎臓に腫瘤が疑われる場合、造影剤を使用したCTが最も診断力のある検査です。画像診断で腎がんであるとの診断が可能なだけでなく、多臓器への転移の有無、リンパ節転移の有無や静脈内の腫瘍塞栓の有無などが診断できます。腎がんで一番頻度の高い淡明細胞がんは、腫瘍が不均一で、造影剤検査早期で濃染され、後期で早く造影剤が抜けることが特徴です。腫瘍が均一である場合、他の組織を有した腫瘍であることが多いため、慎重な診断が必要です。一般的に、脂肪を含んだ腫瘍は、良性腫瘍であることが多いですが、脂肪を含んだ腎がん、脂肪肉腫などの可能性もあります。また、反対に脂肪成分の少ない、血管筋脂肪腫は、腎がんとの鑑別が難しい印象です。またアジア人では頻度は少ないですが、良性腫瘍のオンコサイトーマは、画像では腎がんとの鑑別が困難であるとされているため、以下に示す腎生検なども念頭に置く必要があります。

MRI検査

CTの補助的に、局所の進行を評価するためにMRIを施行することがあります。脂肪抑制にて撮影することにより、血管筋脂肪腫の脂肪成分が抑制され、血管筋脂肪腫であることを示唆する所見が得られることもあります。

骨シンチグラフィー

骨転移の有無をみるために施行されます。転移のみでなく、骨折や変形性脊椎症などの良性疾患でも異常を示す検査ですので注意が必要です。

PET-CT

全身転移の有無、骨シンチでは同定しにくい、転移を評価するために施行されることもあります。

腎腫瘤生検

本邦において、腎腫瘤に関して、ほとんどの症例が放射線画像のみで診断され、がんが否定できない場合、腎腫瘤生検を行って手術前に組織診断を行うことなく、手術(腎全摘除、腎部分切除)が施行されているのが実情です。しかし、集計においても、手術療法が施行された症例の13.5%に、良性腫瘍が存在し、特に2cm以下では20%以上の良性腫瘍が存在します。また、60歳より若く、女性で3cmより小さい腫瘍においては、50%もの症例で良性腫瘍が存在します。この現状は、現時点での放射線診断の限界があり、手術前の評価が必要であることを示しています。

一方、欧米諸国では良性腫瘍の頻度が、本邦より高く腫瘍の大きさに関わらず20%を超える報告が多く存在し、手術前に、腎腫瘤生検が積極的に行われています。しかし、腎腫瘤生検の安全性、有効性を示した本邦での報告は少なく、腎腫瘤生検が積極的に行われていません。

生検が特に勧められる症例は、60歳より若く、女性で3cmより小さい腫瘍(50%もの症例で良性腫瘍の可能性)、放射線診断で典型的な腎癌の所見を示さないものと考えています。腎腫瘤を指摘されて、治療を検討されている方がみえましたらご相談ください。

腎がんの病期

1)T;局所でのがんの進展段階、2)N;近くのリンパ節への転移の有無と程度、3)M;他の臓器への転移の有無の3つの観点を総合して、4)病期を4段階に分類しています。

1)T-原発腫瘍

T1:最大径が7cm以下で腎に限局する腫瘍

| T1a | 最大径が4cm以下で、腎に限局する腫瘍 |

|---|---|

| T1b | 最大径が4cmを超えるが7cm以下で、腎に限局する腫瘍 |

T2:最大径が7cmを超え、腎臓にとどまる

| T2a | 最大径が7cmを超えるが10cm以下で、腎に限局する腫瘍 |

|---|---|

| T2b | 最大径が10cm以上で、腎に限局する腫瘍 |

T3:腫瘍は主静脈内に進展、または副腎に浸潤、または腎周囲組織に浸潤するがGerota筋膜(*)をこえない

| T3a | 肉眼的に腎静脈に進展する、または腎周囲組織に広がるが、骨筋膜を超えない |

|---|---|

| T3b | 腫瘍は肉眼的に横隔膜下までの下大静脈内に進展する |

| T3c | 腫瘍は肉眼的に横隔膜をこえる下大静脈内に進展する |

T4:腫瘍はGerota筋膜(*)をこえて浸潤する

(*) Gerota筋膜とは腎臓・副腎とその周囲脂肪をあわせて包む腎臓周囲の膜です。

2)N-所属リンパ節転移

| N0 | 所属リンパ節転移なし |

|---|---|

| N1 | 1個の所属リンパ節転移 |

| N2 | 2個以上の所属リンパ節転移 |

3)M-遠隔転移

| M0 | 遠隔転移なし |

|---|---|

| M1 | 遠隔転移あり |

4)病期分類

| I期 | 腫瘍の大きさは7cm以下で腎臓に限局し、リンパ節転移や他臓器への転移を認めない(T1、N0、M0) |

|---|---|

| II期 | 腫瘍の大きさは7cmをこえるが腎臓に限局し、リンパ節転移や他臓器への転移を認めない(T2、N0、M0)。 |

| III期 | 腫瘍は腎臓に限局し、他臓器への転移を認めないが、所属リンパ節を1個認める(T1-2、N1、M0) 腫瘍は主静脈内に進展、または副腎・腎周囲組織に浸潤するがGerota筋膜をこえず、リンパ節転移は認めないか所属リンパ節転移1個で、他臓器への転移を認めない(T3、N0-1、M0) |

| IV期 | 腫瘍がGerota筋膜をこえて浸潤する(T4、Nに関係なく、M0)2個以上の所属リンパ節転移があるか(Tに関係なく、N2、M0)他臓器への転移がある(Tに関係なく、Nに関係なく、M1) |

腎がんに対する治療

転移のない腎がんの治療法の第一選択が手術です。手術により腫瘍が摘出できる場合は根治も期待できます。手術法としては、副腎や周囲の脂肪組織も含めてGerota筋膜ごと腎を摘出する方法(根治的腎摘除術)が一般的でした。しかし、最近、小さな腎がんや、多発性の腎がん、反対側の腎臓の働きが悪い腎がんに対しては、悪い方の腎臓の正常部分を一部温存する方法(腎部分切除術)も積極的に施行されています。腎臓の機能を温存する方が、心臓血管系のトラブルの頻度が下がり、最終的に長生きができると考えられるためです。特に、小さい腎がんとされる直径4cm以下であれば、腎部分切除が考慮されてもよいと思われます。従来は腹部を切って腎臓を摘除(開腹)していましたが、現在は、大きく切らない目的で、内視鏡を用いた手術(腹腔鏡下手術、腹腔鏡補助手術、ロボット手術)が行われています。

凍結療法

標準治療の一つです。近年、小さな腎癌に対して、ラジオ波熱凝固術、凍結手術などが行われています。合併症で手術が困難な方、手術を希望されない方が適応になり、凍結手術は保険適応で施行できる治療となっています。転移巣(肺、副腎、骨)などに対するラジオ波熱凝固術、凍結手術は、保険適応外治療です。

経過観察

方針として、選択肢に入ります。一般的に腎がんの増大スピードは、1年間に2-13mm程度と考えられています。手術や焼灼療法が合併症のためにできない、もしくは積極的に治療を希望しない場合、経過観察を行うことがあります。経過観察を行う上で、腎生検を行いがんの悪性度が低いことを確認しておく方がより安全性が高まります。

転移巣切除

積極的な治療として、選択の可能性があります。腎がんはゆっくりと増大する場合が多いので、転移のある場合でも、原発巣の腎臓の摘出や転移巣の摘出手術が行われることがあります。肺、副腎などの転移巣に対する外科治療により長期生存も期待されます。骨、脳転移などに対しても手術や放射線治療が行われることがあります。これらは患者さんのQOL(Quality Of Life)の改善に寄与すると言われています。

薬物療法

切除術が困難な場合、転移のある場合に行われます。分子標的薬がインターフェロンを上回る効果が認められ、転移のある場合優先的に使用されています。その後、本邦で使用できる分子標的薬の数も増えています。副作用として出血、手足の皮膚障害、血圧上昇、貧血、血小板の減少などがあります。今後さらに開発が進み使用できる薬が増えると思われます。

PD-1阻害剤

がんを死滅させる免疫の活性を誘発する薬であり、新規免疫治療薬immuno-oncology drug(I-O drug)とも言われています。その中で、ニボルマブ:オプシーボ®が、進行性腎がんに保険診療内で使用が最初に可能になりました。

その後、I-O drugの併用(イピリムマブ:ヤーボイ®+ニボルマブ:オプシーボ®)、I-O drugと分子標的剤の併用(ペンブロリズマブ:キトルーダ®+アキシチニブ:インライタ®、アベルマブ:バベンチオ®+アキシチニブ:インライタ®)が、病期に応じて使用可能になっています。

膀胱上皮が悪性変化したものであり、腎盂がん、尿管がん、膀胱がんがあります。

膀胱がんが一番多く発生し、膀胱内に多発性に発生することが多く、男女比では約3倍男性に多いがんです。加齢とともに発生頻度が増加し、多くは40歳以降見られますが、希に若年者にも発生します。尿路がんの原因としては喫煙があげられ、喫煙者は非喫煙者の2-3倍の発がん率と言われています。また化学物質や染料を使用する職業にも発生率が高いと言われています。一方、腎盂がん、尿管がんは、比較的稀な疾患です。

病理学的特徴は、その約90%が尿路上皮がんであり、普通は乳頭状の増殖を示します。また、がんの組織学的異型度はグレード1、2、3の3段階か、もしくはHigh G ,low Gの2段階で示されます。グレード3、high Gが一番悪性度が高く、早期に浸潤転移しやすいとされています。移行上皮がん以外には、まれですが扁平上皮がんや尿膜管がんに代表される腺がんが発生することがあります。

痛みなどの症状を認めない血尿(無症候性血尿)が最も尿路がんを疑う症状としてあげられます。とくに肉眼的血尿といって、見た目に尿に血が混じっている場合は可能性が高いと考えられます。また、顕微鏡的血尿といって見た目には血尿がわからないですが、顕微鏡で調べるとわかる場合も、この疾患の可能性があり専門医の検査が必要です。 他には、膀胱炎様症状、排尿時痛、頻尿や残尿感などが続く場合もあります。

病期診断

TNM分類が広く用いられています。T:局所でのがんの進展度、N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度、M:他の臓器への転移の有無の3つに分けて病期を表します。

1)T:局所でのがんの進展度

| Tis | 上皮内がん |

|---|---|

| Ta | がんが粘膜内に限局している。 |

| T1 | がんが粘膜下に浸潤しているが、膀胱筋層へは及んでいない。 |

| T2 | がんが膀胱筋層まで浸潤している。 |

| T3 | がんが膀胱筋層を越え、周囲脂肪組織に浸潤している。 |

| T4 | がんが前立腺、子宮、膣、骨盤壁、腹壁など周囲へ浸潤している。 |

2)N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度

| N0 | 所属リンパ節に転移はない。 |

|---|---|

| N1 | 2cm以下の1個の所属リンパ節転移がある。 |

| N2 | 2cmを超え5cm以下の1個の所属リンパ節転移、または5cm以下の所属リンパ節転移が複数個ある。 |

| N3 | 5cmを超える所属リンパ節転移がある。 |

3)M:他の臓器への転移の有無

| M0 | 他の臓器への転移はない。 |

|---|---|

| M1 | 他の臓器への転移がある。 |

膀胱がんの手術治療

膀胱鏡で膀胱内の腫瘍を観察しながら内視鏡的に電気メスで切除する方法(経尿道的膀胱腫瘍切除術:TURBT)があります。一度目の内視鏡切除で、pT1以上、G3, high Gと診断された場合、6-8週間以内にsecond TURBTと呼ばれる後日追加の切除が行われます。周囲、底部の腫瘍の残存が無いか、筋肉層まで浸潤した、pT2以上のがんが無いかどうかの確認が行われます。

浸潤性膀胱がん(T2以上)の場合、全身麻酔下に下腹部を切開し膀胱を摘出する方法(膀胱全摘出術)が必要です。一部の施設で腹腔鏡下もしくはロボット下に手術が行われています。膀胱全摘出術後に、尿の流れ道を新たに作成する、尿路変更が行なわれます。尿膜管がんなど特殊な場合に膀胱の部分切除術が適応となることがあります。

膀胱全摘後の尿路変更は以下に示すような方法があります。

A:回腸導管造設術

小腸の一部を使い尿の通り道を作る方法です。一部遊離した回腸に左右の尿管を植えて回腸の先を下腹部より皮膚に出す方法です。皮膚から出ている回腸の部分をストーマと言います。このストーマには常時尿をためる袋が必要となります。しかしこの方法は現在最も一般的な尿路変向法で、合併症も少ないです。

B:自排尿型新膀胱造設術

腸を使って人工的な膀胱を作成し、その出口を残した尿道とつなぎ、術前と同様に自排尿を可能にする方法です。ストーマがないという利点があります。しかし膀胱がんは尿道に再発することもあるため注意が必要であり、再発の危険が高い場合には適応とはなりません。また手術手技が複雑となるため、手術後の合併症がやや多くなること、手術時間が長くなるなどの欠点があります。

C:尿管皮膚瘻術

左右の尿管をそのまま下腹部に出しストーマを作る方法です。最もシンプルな尿路変向法ですが腸の切除の必要がなく、短時間で行えるため高齢者や合併症の多い時に行われます。術後尿の流れが悪い場合には、尿管にカテーテルを留置し、定期的に交換する必要がありますが、当施設ではカテーテルを留置している症例はごく少数です。

その他

導尿型新膀胱造設術(腸を使って人工的な膀胱を作り、尿を出すストーマを作ります。さらにストーマに尿が漏れないような工夫がしてあり、人工膀胱に尿がたまったら自分でストーマに管を挿入し導尿します。)などもありますが、手技、構造が複雑で手術後合併症も多く、現在はあまり行われていません。

腎盂がん、尿管がんに対する手術は、病気のある方の腎尿管、膀胱接合部を切除するのが一般的です。

化学療法(抗がん剤)

進行性尿路がんに対する単剤の効果には限界がありますが、シスプラチンを中心にした多剤併用化学療法の有効性は示されています。以前の標準的な多剤併用化学療法と考えられるM-VAC療法(シスプラチン+メソトレキセート+ビンブラスチン+アドリアマイシン)の奏効率は50-70%で、完全消失率(完全寛解)は15-25%と報告されています。

その後、ゲムシタビン+シスプラチン併用療法の奏効率は41-71%を示し、M-VAC療法と比べ遜色ないことが報告されました。また、副作用は、M-VAC療法より軽度であると報告されており、ゲムシタビン+シスプラチンが標準治療になっています。

膀胱全摘術前の補助化学療法の有効性が示されており、症例を選んで、術前補助化学療法が行われています。また、リンパ節転移例において、術後補助化学療法が生存率の改善する可能性が示されています。

シスプラチン耐性の状態では、二次療法として免疫治療(PD-1とそのリガンドとの結合を阻害し、腫瘍特異的な細胞傷害性T 細胞を活性化させ、腫瘍増殖を抑制)であるペムブロリズマブ(キイトルーダ®)が使用され、生存延長に寄与することが報告されています。3次療法としては、タキサン系薬剤を使用されることが多い傾向があります。

膀胱がんの独特の治療法として、膀胱内への薬物注入療法があります。上皮内がんあるいは再発性のがんに対しては、BCG(結核のワクチン)注入療法が広く行なわれ良好な成績が得られております。しかし、これらの治療は投与後膀胱刺激症状や、萎縮膀胱になったりする副作用もあり、施行にあたっては注意が必要です。

泌尿器科における内視鏡検査の代表的なものは膀胱鏡です。以前は、硬性鏡といって棒のような器械を尿道に挿入して観察していましたが、最近は軟性鏡といって、ちょうど胃カメラのような屈曲が自由にできる電子ファイバースコープにより膀胱内の様子が観察できるようになりました。男性にとっては、尿道は前立腺部から尿道振り子部にかけてほぼ直角に屈曲しておりますので、その部分を通過するときは少し苦痛をともないます。しかし、検査中もまた検査後も尿道痛あるいは血尿が出たりすることはかなり少なくなりました。このような膀胱鏡の検査はとくに肉眼的血尿の検査には重要です。

前立腺は、膀胱と尿道をつなぐ部位にある男性特有の臓器です。発生学的には、女性の子宮に相当し、胎生期に男性ホルモンが作用する事により前立腺が形成されます。前立腺の主な働きは、精液が一時的に保管されている精囊に前立腺液を供給することです。最近、前立腺がんの発症率は年々増加し、高頻度のがんの一つであると報告されています。その原因として食生活の欧米化の影響や、前立腺がんの特異的な血液マーカーであるPSAの普及が考えられます。

PSAは前立腺がんのみが産生する蛋白と誤解されることがありますが、実際は正常の前立腺細胞も産生し、前立腺液の中に多く分泌される蛋白です。がんを含む前立腺トラブル(前立腺炎、外的刺激、射精など)により本来前立腺液にのみ輸送されるPSAが血液に混入する状態が発生すると、血液中のPSA上昇が確認されるわけです。がん以外の要因で一時的に上昇したPSAが、数ヶ月後には正常値に戻っていることは頻繁に経験されます。がん以外の要因を疑った場合、PSAの半減期(半分になるのに必要とされる期間)は2.5日と比較的長いため、期間をおいて再度評価することは重要です。

PSAは、生命に影響しない前立腺がんを過剰に診断してしまう問題点が指摘されています。しかし、日本人男性のPSA測定頻度は数10%以下と考えられており、現在でも数10%の方が転移を発症してから前立腺がんが発見されている現状があります。現時点では、前立腺がんの早期発見を可能にするPSAの認知をより広める必要性を感じています。

前立腺がんの診断

PSAの上昇もしくは、直腸からの触診、MRI(磁気共鳴画像診断装置)で前立腺がんが疑われた場合、組織を採取し前立腺がんの有無を確認する必要があります。組織を採集する方法は2種類存在し、直腸に近い部位にがんが疑われる場合は経直腸的、直腸から離れた部分にがんが疑われる場合は経会陰的生検が選択されます。直腸から離れた部分にがんが疑われるにもかかわらず、経直腸的生検が行われたため診断に至らない例を多く経験していますので、適切な生検方法が選択されることは重要です。前立腺がんの組織学的診断では、Gleason scoreという5段階の形態学的分類が使用されます。細胞それぞれの形、細胞間の間隔の乱れなどにより分類し3段階目以上ががんとされます。有意な形態+次に有意な形態=総和で表現されます。たとえば、4段階目が有意で3段階目も存在する場合、4+3=7と表現されます。追加して、転移の有無を確認するためのCT(Computed Tomography)及び骨シンチグラフィーが追加され最終的な臨床診断が行われます。

前立腺がんの治療選択

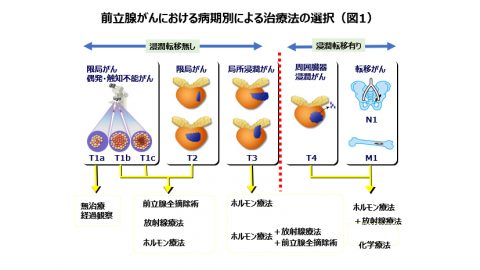

前立腺がんと診断された時点で、転移を有する進行がんであるかどうかで治療法が変わります。転移を有する場合は、ホルモン治療が一般的です。最近軽微な転移のみである場合は、前立腺局所に放射線治療を行うことが有益であるとの報告がされています(図1)。

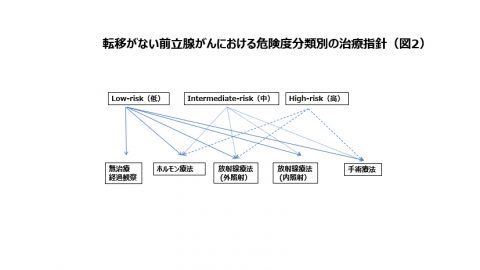

一方、転移を有していない状態においては、PSAの3段階(0-10未満、10-20未満、20以上), GSの3段階(6,7、8-10), Tの3段階:局所の進展(cT1c-a, T2b, T2c-)を因子として、3段階の危険度に分類されます。それぞれの危険度に適切な治療(経過観察、ホルモン治療、放射線治療、手術:前立腺全摘除)が選択されます。一般的に危険度が低いと経過観察、ホルモン治療、放射線治療が選択され、危険度が高いと手術が選択されます。前立腺がんは緩徐に進行することが知られているため、年齢も重要な因子であり平均余命10年以下の75歳以上では手術を行わないことが一般的です(図2)。

前立腺がんの治療の実際

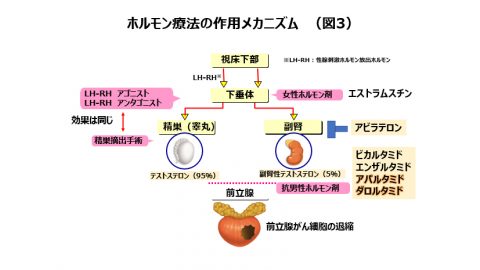

ホルモン治療は、男性ホルモンを低下させることにより前立腺がんの増殖スピードを遅らせることを目的としています。男性ホルモンを下げるためには、95%の男性ホルモンを産生している精巣を抑制する薬剤を投与し続けるか、精巣自体を摘出する必要があります。残り5%の副腎からの男性ホルモンをブロックするために、内服薬を併用することがあります(図3)。

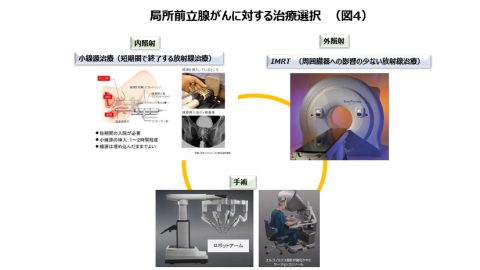

放射線治療として外照射(IMRT、陽子線、重粒子線)、内照射(小線源治療)があります。外照射は体外から放射線を照射する方法で、内照射は小線源を前立腺内に留置して内部から放射線治療を行う方法です。理論的な放射線線量は内照射の方は多いですが、治療効果は同等と考えられています。

手術療法は、前立腺を精囊線とともに摘出し膀胱と尿道をつなぐ手術です。出血量が少なく精密な操作が可能であるため、手術補助ロボットで行うことが主流です。がん細胞を体外に取り出せる利点がある一方、摘出の行程で周囲の筋肉や神経を挫滅するため、手術後腹圧性尿失禁(お腹に力を入れたときに漏れる高齢の女性に頻発する失禁に類似)が発症したり、勃起機能が低下する問題があります。機能を温存する神経温存手術も可能ですが前立腺に接して切開を加えることにより、がんを取り残す危険が高くなる問題があります(図4)。

精巣がんの好発年齢には二つのピークがあり、出生時期から幼児期と、思春期から40歳までです。高齢者50歳以上に発症する場合は、悪性リンパ腫の可能性が高いです。

診断は、血液の腫瘍マーカー(AFP, hCG, LDH)と超音波検査で評価します。

精巣がんが疑われた場合、精巣を摘出する必要があります。

再発転移が出現した場合、シスプラチンを中心とした化学療法が行われます。根治を目指すことが可能な化学療法です。

副腎がんは稀な疾患です。副腎の腫大が指摘された場合、ほとんどの症例は良性の腺腫で経過観察可能です。

ホルモンを産生する腫瘍(褐色細胞腫、アルドステロン症、クッシング症候群)などでは手術の適応になる場合があります。

副腎がんには、皮質、髄質由来のものがあります。手術で根治切除可能場合以外は、根治が難しいのが現状です。

3.その他病態、良性疾患

尿が泡立った場合、尿の中に蛋白が混入する、蛋白尿の可能性があります。

実際の尿定性(尿にリトマス試験紙のようなテープにひたし、その色の変化を評価)にて尿の成分を分析します。尿蛋白が出ていることが確定した場合、腎炎の可能性があり評価が必要です。

1日に尿中に排出される蛋白量の確認、尿沈渣(顕微鏡で尿の内容を確認する検査)、腎機能検査(採血にて評価)超音波検査を追加します。一日に3g以上蛋白が尿に出ている場合腎炎の可能性があるため、腎生検を行う必要があります。

尿に糖分が排泄されている状態です。血液の血糖値が高く(糖尿病)腎臓で尿をこし出せない場合や、糖尿病性腎症(糖尿病で腎臓の機能が低下)にて腎臓の機能が落ちている場合、腸管の病気で急激に血糖が上昇する場合があります。

一般的に、尿糖は直前の血糖値の状態を反映しているだけで、尿糖が出ていなくても糖尿病が否定できる訳ではありません。

糖尿病は膵臓から分泌されるインシュリン(血糖を下げるホルモン)の障害ですから、血液の糖分の濃度や、特殊な血液検査(HbA1c,グルコヘモグロビン)などで評価する必要があります。糖尿病のお薬で尿に糖を排泄させるものもあるので、尿糖の量で糖尿病の状態を把握することが難しくなっています。

腎炎は、主に自己免疫疾患(自分の腎を自分で攻撃してしまう状態)により、腎臓に炎症が起こり、腎臓の働きが低下する状態です。腎臓のろ過機能が落ちるため、蛋白尿が出現するのが特徴です。検診で尿蛋白が出ているといわれた場合、腎炎の可能性があり評価が必要です。

まず検査で、尿蛋白の有無を再度確認します。尿蛋白が再度陽性であった場合、1日に尿中に排出される蛋白量の確認、尿沈渣(顕微鏡で尿の内容を確認する検査)、腎機能検査(採血にて評価)超音波検査を追加します。一日に3g以上蛋白が尿に出ている場合腎炎の可能性があるため、腎生検を行う必要があります。

尿潜血陽性とは、尿定性検査(尿にリトマス試験紙のようなテープにひたし、その色の変化を評価)にて反応がでたもので、血液中の酵素を評価したものです。

顕微鏡的血尿とは、肉眼では尿の色調は変わらないのに、尿の詳しい検査である顕微鏡検査で微量の血液が尿に混入している状態です。

尿潜血陽性と顕微鏡的血尿はいつも一致するものではありません。尿潜血陽性でも、顕微鏡的血尿を含む血尿が存在しない場合があり、評価が必要です。

尿潜血陽性を指摘された場合、まず尿検査の追加を行います(尿定性:尿にリトマス試験紙のようなテープにひたし、その色の変化を評価、尿沈渣:尿を顕微鏡で観察)。

尿潜血は、尿中のビタミンなどに影響を受けるため、尿潜血を指摘されても、尿沈渣では赤血球が確認されないことが多いです。

尿沈渣で赤血球が確認され顕微鏡的血尿が確認された場合、尿蛋白を伴う腎炎を疑う所見がないかの評価します。尿沈渣での赤血球が変形している場合、糸球体由来(腎臓由来)を疑い経過観察します。

尿沈渣での赤血球が変形していない場合、尿路(腎盂、尿管、膀胱、尿道)に結石、腫瘍などの病気がないかどうかの検査を進め、血尿の原因を明らかにします。

肉眼で見て尿に血の塊、赤い尿、黒い尿が確認された場合、肉眼的血尿の可能性があります。特に血液の塊を排出した場合、膀胱に何か原因があることが考えられます。

まず、尿沈渣(尿を顕微鏡で観察)にて尿路に感染が無いかを確認します。感染がない場合、尿路結石、尿路腫瘍(膀胱がん、尿管がん、腎盂がん)の有無の確認が必要です。具体的な検査は、超音波検査、尿細胞診(尿中細胞にがんを疑う所見の有無を確認)、CT、CT-urography, 膀胱鏡などです。

これらの検査でも明らかな所見がない場合、特発性血尿とされ、経過観察可能な場合が多いです。まれに、遊走腎(腎臓が上下運動で激しく腎血管系に負担がかかる)、ナッツクラッカー症候群(左腎静脈が腹部大動脈と上腸間膜動脈に挟まれることで還流障害)などが血尿の原因になっていることがあります。

超音波検査は体に負担の少ない検査で、尿路の異常をみつける有益な検査です。

腎臓に異常を指摘された場合、腎嚢胞(腎臓に水ぶくれができている)、水腎症(尿管が閉塞している)、腎腫瘍(腎がん、血管筋脂肪腫など)腎結石の可能性があります。

膀胱の異常を指摘された場合は、膀胱がん、残尿(尿が膀胱に残っている)、前立腺肥大症(前立腺が大きくなっている)の可能性があります。

検診の結果を見せていただき再評価後に経過観察でよいのか、より詳細な検査が必要なのかを判断しお伝えします。

尿路(尿道、膀胱、前立腺)の細菌感染や全身細菌感染から、腎臓に炎症が波及している状態です。通常感染した腎臓の背部痛や、38度を超える発熱を発症します。

治療は、細菌を殺す抗生剤の内服で開始しますが、状態が重症な場合点滴の抗生剤の投与が必要になります。尿路結石、腎嚢胞などが併発している場合、重症化することが多いため注意が必要です。

尿に細菌が感染し増殖している状態を尿路感染といいます。

膀胱炎が一番多く、若い方では排尿痛や残尿感など膀胱炎特有な症状の訴えがあることが多いですが、高齢者になると症状が乏しくなる傾向があります。

尿定性(尿にリトマス試験紙のようなテープにひたし、その色の変化を評価)尿沈渣(尿を顕微鏡で観察)にて尿の成分を分析し、尿路の感染の有無を確認し、抗生剤内服にて治療します。通常の膀胱炎(単純性膀胱炎)は、抗生剤の内服で治ることが多いですが、なかなか治りにくい場合や、すぐぶり返す(複雑性膀胱炎)場合もあります。

その原因として、①強い細菌が存在する、②残尿がある(排尿した後でも尿が残る状態)③膀胱結石がある、④膀胱がんが隠れているなどがありますので、評価を進めていきます。

尿道から細菌が感染した状態で、前立腺で細菌が増殖している状態です。膀胱炎では尿に白血球が混入(感染)していることが多いですが、前立腺炎では尿はきれいでも、精液や前立腺液(前立腺を肛門から圧迫してから分泌される液)に白血球の混入が確認されることが特徴です。精液に血液が混入(血精液症)する場合があります。

治療として、2週間ほど抗生剤の内服が必要です。前立腺には抗生物質が行き渡りにくいため、前立腺炎はなかなか完治が難しい病気です。長期に抗生物質を飲んでいただいたにもかかわらず慢性化した場合は、排尿を快適にする内服薬、漢方薬、前立腺マッサージ(前立腺液を排出させる)などで長期に経過をみさせていただきます。

尿路結石は、尿の中の成分が結晶化し、尿路に石を形成している状態です。

腎臓、尿管の結石はメタボ関連疾患(不摂生な食生活、運動不足が原因となる病気)と考えられており、3-8%の方が生涯で経験する非常に多い病気です。膀胱結石は排尿状態が悪く、残尿が多い場合形成されます。

尿管結石が疑われた場合、レントゲン写真(CTも含む)超音波検査、腎機能検査(採血で評価)にて、結石の大きさ、位置を確認します。

痛みが発症している場合は、痛みを軽減する薬を処方します。痛みが激しい場合、背部に局所麻酔薬を投与すると劇的に症状を軽減させることが可能な場合があります。一般的に、小さな石ほど痛みが強い傾向があります。

尿路の感染(細菌感染)を併発している場合は、石の大きさ、痛みの有無に関わらず、早期の処置(結石の周囲に管を挿入するなど汚れた尿を排泄させる)が必要なります。

5mm以下の結石で、腎機能が維持され感染も無く痛みの調節が可能であれば、自然に排石される可能性が高いので経過観察します。5mmより大きな石は、破砕の必要があります。途中で痛みが無くなっても、排石されず腎機能に障害が発症する場合がありますので、完全に排石を確認するまで通院することをお勧めします。

腎結石、膀胱結石はその位置、大きさ、症状などから判断し、経過観察する場合も多いです。

一般的に、夜間の睡眠中は、脳から尿の量を少なくするホルモン(抗利尿ホルモン)が分泌されることにより尿の量が少なくなります。また、脳から膀胱を緩めてたくさん尿が貯めれるように指示がでているため、トイレに行かずに熟睡することができます。

おねしょは、幼少時期に、脳と腎臓との連携がうまくいかないために寝ている間に尿がたくさんできてしまうか、もしくは勝手に膀胱の尿を出してしまう状態です。

ほとんどの子供は、中学校に入る前に改善しますが、スポーツや勉強の泊まりの活動があったり、修学旅行で友達と一緒に泊まらないと行かないといけないなどのエピソードが目の前に迫っているときに受診されることが多いです。

治療として、おねしょが起きたら目覚ましで起こすなどの生活習慣をつける方法があります。また、膀胱の尿をためる力を補ったり、夜間の尿の量を調節したりするお薬で対応します。

2段排尿は、膀胱の働きが低下しているため、一度に膀胱内の尿を出し切れないのですぐに二回目の排尿をする状態で、排尿困難の症状の一つです。

原因として、膀胱自体の働きが落ちている(神経因性膀胱)場合と、尿道の圧が高いため(下部尿路閉塞:前立腺肥大症、尿道狭窄など)膀胱の縮む力が落ちている場合があります。

治療として、膀胱自体の働きが落ちている(神経因性膀胱)場合は、膀胱の縮む力を補う薬や、尿道の圧を下げる薬で、一度にすべての尿が出るようにします。飲み薬でも、残尿(尿を自分で出し切ってからも膀胱に残る尿の量)が150mlを超えるようであれば、感染を起こしやすかったり、腎臓に負担をかける場合があるので、間欠導尿(時間をきめて尿を外に出す管を膀胱内にいれる)にて対応します。

尿道の圧が高い(下部尿路閉塞:前立腺肥大症、尿道狭窄など)状態の場合は、尿道の圧を下げる対応をします。まず、尿道の圧力を下げる内服をしていただきます。また前立腺肥大症(前立腺が大きい状態)の場合は、前立腺を小さくするお薬を併用する場合があります。飲み薬では改善しない場合、尿道を広げる手術(尿道拡張、前立腺肥大切除)を行います。

頻尿は尿に行く回数が多い状態です。

病態として①膀胱炎などにより膀胱の粘膜が敏感になり少しの尿でも尿意を感じる状態、②膀胱が広がりにくい状態、③尿が出し切れずに上澄みのみが出ている状態、④糖尿病や尿崩症(濃い尿が作れない病気)にて尿がたくさん作られる状態が考えられます。

治療として、原因となる病態により対応が分かれます。膀胱炎などにより膀胱の粘膜が敏感になったことが原因の場合は、膀胱炎の治療で抗生物質のお薬を飲んでいただきます。膀胱が広がりにくい状態の場合は、膀胱を緩めるお薬が適切です。尿が出し切れずに上澄みのみが出ている状態では、逆に膀胱が縮まりやすいお薬で改善します。糖尿病や尿崩症(濃い尿が作れない病気)にて尿がたくさん作られる状態では、糖尿病の治療及び、濃い尿が作れる状態をお薬で調節します。

前立腺肥大症は、男性において加齢ともに前立腺が大きくなり尿が出にくくなったり、尿が近くなったりする病気です。前立腺がんとは違う病気です。

症状が軽い状態であれば、内服にて尿道を広げたり、前立腺を小さくしたり、膀胱の働きを調節することにて快適な生活を取り戻せます。

内服薬では調節が困難(生活の質が低下、残尿が増える、腎機能が低下、尿が詰まって出なくなる)な場合は、前立腺を切除する治療が必要になります。最近レーザーにて排尿の状態を改善させる治療が主流になりつつあります。

切迫性尿失禁は、トイレに間に合わず尿が漏れる状態です。

通常は、脳からトイレにつくまで膀胱が縮まないよう(漏れない)に指令が出ていますが、その指令がうまくいっていない状態です。脳や脊椎の伝達が悪い状態や(神経因性膀胱)、膀胱自体の膨らみが悪い(過活動性膀胱)状態があります。

治療として、どちらの状態であっても膀胱の緊張を緩めトイレまでに膀胱が自分の意思に反して収縮しないようにする内服薬を飲んでいただきます。症状の改善を確認しながら、一番よい状態をつくれるお薬を探していきます。

腹圧性尿失禁は、おなかに力を入れたとき、くしゃみ、笑ったときに尿が漏れる状態です。

お子さんを生んだことがある(出産歴)がある高齢女性や、前立腺がんに対して前立腺全摘除を行った男性によくみられます。急に立ち上がった時、重いものを持ち上げた時、くしゃみや笑った時に漏れるのが特徴です。尿道圧の低下や骨盤内の臓器が緩んだために、腹圧がかかったときに尿道の圧より膀胱の圧が上昇するのが原因です。

治療として、まず骨盤底筋運動を行っていただきます。これは、膀胱周囲のいわゆるインナーマッスル、骨盤底筋を高める運動です。おしりの周囲の筋肉と尿道周囲の筋肉は連動するため、おしりの周囲の筋肉をしめることで尿道周囲の筋肉もしまり、骨盤底筋が鍛えられると漏れも少なくなります。膀胱の圧力を低下させる薬と、尿道の圧力を上昇させるお薬を併用して飲んでいただきます。保存的な対応では生活の支障がある場合は、骨盤底筋を補助したり、尿道の圧を高める(人工括約筋)手術を行います。

神経因性膀胱は、膀胱の働きを支配している神経の障害で膀胱の働きが低下している状態です。病態は原因により様々で、尿が出にくくなったり、尿の回数が多くなったり、尿の待ったがきかなくなったり、尿が漏れたりします。

原因の病気(脳血管障害、パーキンソン病、糖尿病、脊椎損傷、骨盤の手術後、膀胱機能の低下させる内服薬の存在など)を分析し、膀胱にどういった障害が発生しているか評価します。内服薬(排尿を促進する薬、排尿を遅らせる薬など)にて調節が可能な場合があります。

どうしても、自分の力では排尿が困難な場合、自分で尿を取り出す方法(自己導尿)か、尿道に管を留置する方法(尿道カテーテル留置)の選択になります。いずれにしても、患者さんの負担になるので、可能な限り内服薬で調節できる方法を探ります。

女性に高頻度で発症する病気です。膀胱が尿をためる力が低下し、トイレが間に合わず漏れたり、膀胱に尿がたまったときに不快感や痛みが発生します。

原因がはっきりしないことが多いですが、膀胱炎でも同じ状態になるため、膀胱炎の有無を確認する必要があります。

膀胱をゆったりさせる内服薬で、症状を改善させることが可能になっています。

精索静脈瘤は、左の精巣や付け根に違和感があることから発見されます。

右の精巣と左の精巣では静脈(心臓に戻る血管)の構造の違いがあります。右の精巣は下大静脈という太い血管に合流しますが、左の精巣は腎静脈という下大静脈よりは細い血管に合流するため、停滞することが多いと考えられています。

特に締め付けるような下着を着けているときに、左の精巣の静脈の停滞が起こり静脈のこぶができ、精巣の不快感、痛みを発症します。

対応として、症状が軽度であれば、締め付けるような下着を変えるなど、症状を緩和する方向を検討します。若くて不妊症(精索静脈瘤では精巣の温度が上がり、精子の活動性が低下し不妊の原因になることがあります)の原因になっている場合は治療の適応になります。

治療法としては、血管を詰めて血管のこぶを無くしたり、静脈自体を外科的に縛ったりする方法があります。

血精液症は、精液に血液が混入し赤色もしくは黒色になる状態です。前立腺は、精液の一部である前立腺液を産生しますので、前立腺炎があると血液の混ざった精液になります。また精液がたまっている、精囊腺に炎症があると同様な症状になります。

治療として、炎症を抑えるための抗生物質と止血剤を内服していただくことで改善します。ぶり返すことも多いですが、重傷化することは少ない印象です。

無精子症(精液中に精子が存在しない)、乏精液症(精液中に精子が少ない)の可能性があります。精液中の精子数が低下する原因は、精巣で精子がつくられているが運び出す道(精管)が閉塞している場合と、精巣が精子をつくれない状態があります。

対応として、無精子症で精管が閉塞している場合、精管を修復する手術が必要です。

精巣が精子をつくれない状態であれば、精巣の一部をとって、精子になる前の細胞を採取して、人工受精にて妊娠を目指します。乏精液症では、精子の活動を低下させる精索静脈瘤の有無を確認するとともに精子の活性を改善する飲み薬で改善を試みます。それでも自然妊娠が難しい場合、顕微受精など別の方法で妊娠を目指します。

思春期に急激に精巣が大きくなり、不安定になることより精巣が一回転してしまい精巣に血液が流れなくなっている状態です。

精巣捻転は、緊急でねじれを直さないと精巣が壊死(死滅)してしまいますので、緊急手術の適応になります。

精巣上体炎は、前立腺や精管経由で、精巣(睾丸)の上にある精巣上体に細菌が感染した状態です。睾丸の腫れ、痛み、発熱などを伴います。

治療は細菌を死滅させる抗生剤の内服にて開始しますが、抗生剤が患部に行き渡りにくいため、最終的に抗生剤の静脈投与が必要になる場合が多いです。5-7日で症状は軽快します。

陰嚢水腫は、精巣周囲を循環している体液のルートが閉塞し、精巣の全面の空間に体液が貯留した状態です。時に精液が混入する(精液瘤)場合があります。

一時的に内容物を抜くことは可能ですが、再発は必ずするため、水がたまる袋を切除することをお勧めします。

尖圭コンジローマは、陰部におけるウイルス感染によるいぼの形成です。

自然に治ることはありません。治療としては、軟膏を使用したり、液体窒素で処理したり、外科切除が適応になります。

特定のパートナーがいる場合、同時に治療が必要です。ぶり返す事が多いので、根気強く治療を行う必要があります。

性行為の後、排尿時に尿道が痛んだり、陰部の発赤、ただれが発症した場合、性行為感染症の可能性があります。

対応として、クラミジア感染症、淋菌感染症、梅毒などのそれぞれの感染症の原因を判定し、飲み薬もしくは注射の抗生物質にて治療を行います。

最近、抗生物質が効きにくい感染症が増えているため、抗生物質を変更して長期に治療がかかる可能性があります。特定のパートナーがいる場合、同時に治療を行う必要があります。

勃起が維持できず、性行為に不都合がある場合、勃起不全が考えられます。

勃起不全の原因として、高齢に伴う男性ホルモンの低下、メタボなどの生活習慣、精神的なストレスなどがあります。

治療として、自由診療で勃起を高めるお薬を内服していただきます。これらの薬はもともと、血管を広げる作用があるため、心臓に問題が指摘されている方は注意が必要です。

お薬は院内でお渡しできます。

いらいらして元気が無い男性の中に、男性ホルモンが低下して発症する男性更年期障害が原因である可能性があります。

男性でも女性の閉経後の更年期障害と同じ様に、男性ホルモンが低下することにより、更年期障害が発症することが知られています。症状は、元気がない、いらいらする、急に汗が出る、性機能の低下などで、うつ病と診断されている人もいるとされています。

対応として、男性ホルモンを測定し低下していないかどうかまず確認します。男性ホルモンが低下している場合、定期的に男性ホルモンを補充することにより、全身症状が改善します。男性ホルモンが高まると、前立腺がんが誘発されることがあるため、注意が必要です。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00 − 12:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |

| 15:00 − 18:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |

休診日

- 日曜日・祝日

- 木曜日

- 土曜日午後